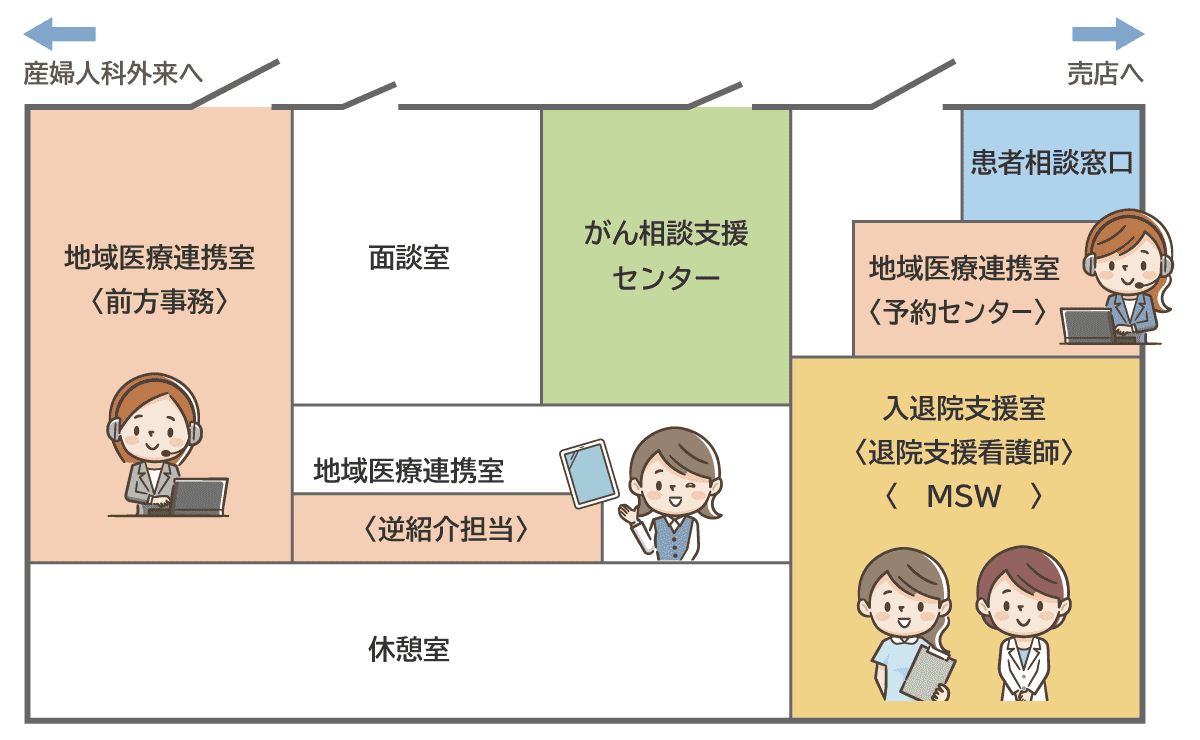

入退院支援室

入退院支援室

当院では、入院前から退院後の生活までを見据え、きめ細かなサービスを提供し、患者さんが安心・納得して早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるよう近隣病院や施設などとも連携し支援していきます。

1.入院支援

予定入院の方に看護師が検査や手術などの事前スケジュールや入院生活についての説明、入院時に必要な物品などの説明をさせていただきます。入院中の検査や治療がスムーズに行えるようにお薬、お食事などについて患者さんの情報等もお伺いします。 入院前に不安なことや心配事があれば何でもお話しください。多職種と連携し支援していきます。

予定入院患者さんの流れ

-

診察室

[入院予約]

各外来にて診察の結果、入院日が決定します。 -

![]()

-

入院支援

[受付・面談]

27番入院支援にて看護師が入院当日の持ち物や入院生活について説明を行います。

入院のご案内に関する詳しい内容については以下よりご確認ください。

「入院手続きについて」

「入院生活について」 -

![]()

-

検査、手術、治療目的にあった説明や病歴、入院までの経過、日常生活の過ごし方、お薬の確認、アレルギーの有無など聞き取りを行います。

治療・検査等を受けられた後、安心して退院が迎えられるよう、入院前から患者さんおよびご家族を支援します。また、入院病棟の看護師と情報を共有し、さまざまな職種と連携して支援を行います。 -

![]()

-

事務員からは入院費や手当てに関する説明を行います。

-

![]()

入院当日の流れ

- 予約の際に指定された時間に来院し自動受付けに診察券を通したあと、受付け票をもって27番へお越しください。

- 当日の体調確認、休薬の確認、同意書などを確認後病棟へご案内します。

- 入院前に検査や外来で診察する場合もあります。

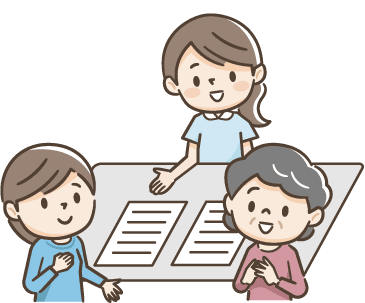

2.退院支援

- 入院された患者さんへ、入院中または退院に向けて課題がないかスクリーニングを実施します。

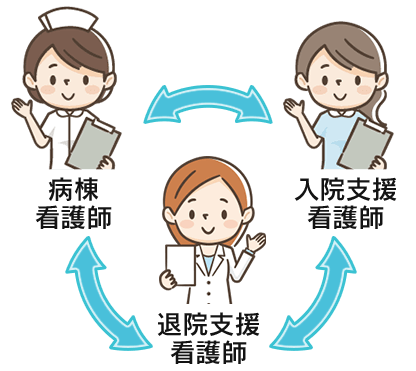

専任退院支援看護師が患者・家族と面談し退院にむけて必要な支援を病棟看護師、医療ソーシャルワーカー等と検討します。![]()

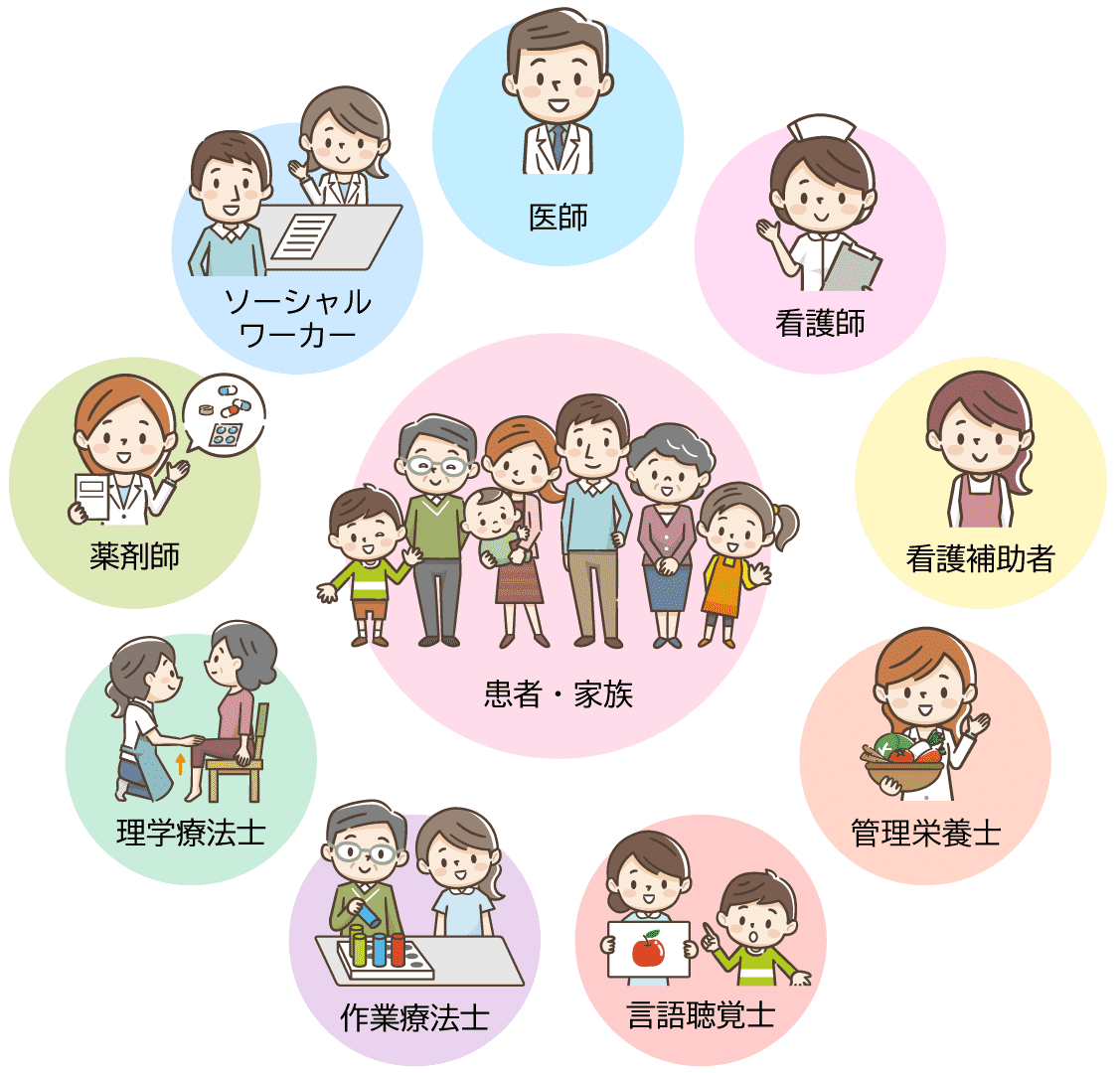

- 患者さんが望む退院後の生活に向けて、医療ソーシャルワーカーや専任退院支援看護師が主治医や病棟看護師、関連する職種とともに退院支援を行います。地域の医療機関や介護施設社会福祉サービス、行政などと連携を図り、切れ目のない医療・介護を目指しています。

![]()

3.医療相談

医療ソーシャルワーカー(MSW)

当院では、専門の医療ソーシャルワーカー(Medical Social Worker、以下MSW)が、病気やケガになることで生じる生活上のさまざまな問題を、患者さんやご家族とともに解決していけるよう、相談・支援を行っています。

相談内容(MSW)

- 医療費などの経済的問題の解決調整援助

- 療養中の心理的・社会的問題の解決

- 転院などに関するご相談

- 退院・社会復帰援助

- 受診・受療援助

- ご家庭での看護・介護ケアに関するご相談

- 社会福祉制度の利用に関するご相談

- 地域活動に関するご相談

ご相談方法

退院後の療養生活などに不安、相談したいことがありましたらお気軽に病棟看護師か主治医にお申し出下さい。退院支援看護師や社会福祉士、医療ソーシャルワーカーが対応します。

入退院支援室は本館2階[62番]